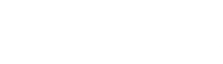

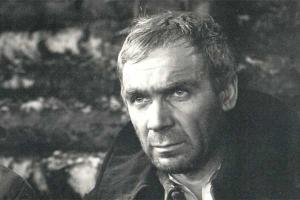

В Государственном литературном музее открылась выставка к 150-летию первого народного комиссара просвещения Советской России, переводчика, критика и искусствоведа Анатолия Луначарского — одной из самых загадочных фигур русской революции.

Бастард действительного статского советника Антонова и барышни Александры Ростовцевой, пасынок бастарда полтавского помещика Чарнолусского, Анатоль Луначарский (фамилия образована перестановкой ее частей) увлекся революционными идеями еще в гимназии. Что не помешало ему учиться в Цюрихском университете, подолгу жить во Франции и Италии, держать в секретарях поэта-имажиниста Рюрика Ивнева и не растерять светских манер. Хотя ставший народным комиссаром, в чьем подчинении находились все «культурные» вопросы молодой страны, Луначарский умел быть очень жестким. Высылку разошедшихся в воззрениях с советской властью деятелей на так называемом философском пароходе нарком одобрил лично, равно как и лишение Федора Шаляпина звания народного артиста. А на другой чаше весов такой факт: благодаря ликбезу, затеянному под руководством Луначарского, 10 млн взрослых граждан СССР были обучены грамоте.

Сюжетной основой выставки стала просветительская деятельность Луначарского, а фактической основой — датированная 1924 годом автобиография, документ, хранящийся в фондах ГМИРЛИ. Экспозиция разбита на блоки, посвященные ярким инициативам наркомпроса: от ликбеза и реформы орфографии до реализации плана монументальной пропаганды, концепции «новой школы», открытия производственных факультетов и вузов (ВХУТЕМАС).

Важные сюжеты — роль Луначарского в спасении Большого театра, а также музейные проекты: создание системы охраны памятников истории и культуры, включение в государственный фонд коллекций Щукина и Третьякова, организация «Первой государственной свободной выставки произведений искусства».

Особое место в экспозиции занимает творческое наследие Луначарского как литератора, драматурга и киносценариста. Камертон выставки — воссозданный интерьер рабочего кабинета Луначарского в его квартире в Денежном переулке. Здесь регулярно бывали Маяковский, Пастернак, Толстой, Олеша, Прокофьев, Мейерхольд и другие выдающиеся личности. За рабочим столом, представленным на экспозиции, Луначарский не только занимался проблемами Наркомпроса, но и писал критические статьи, эссе, пьесы и стихи.

Как подчеркнула куратор выставки Дарья Кавернина, Луначарский — фигура неоднозначная: «Художники обожали делать на него шаржи, такого количества карикатур не связано ни с одним советским дея-телем. Луначарский дружил и сотрудничал с Есениным и имажинистами, заступался за Булгакова, выдал охранную грамоту на мастерскую Максимилиана Волошина...»

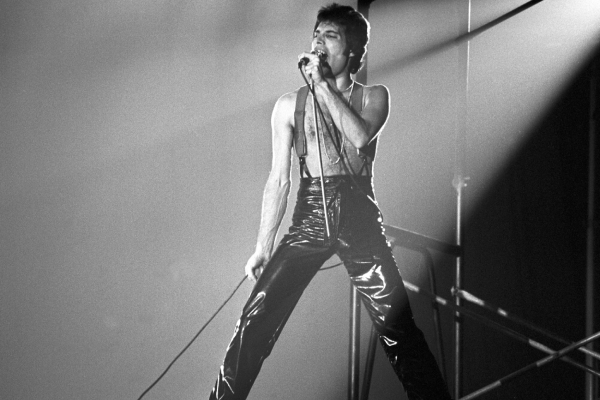

На выставке рассказывается и об авангардистских экспериментах Луначарского. Именно он заказал Маяковскому пьесу «Мистерия-буфф», сценографию и костюмы к которой создал Казимир Малевич. Луначарский много занимался театром: это Большой и Малый, оба МХАТа, Театр Мейерхольда, Ленинградский малый оперный театр...

Заключительный раздел выставки рассказывает об отставке и смерти наркома просвещения. Он впал в немилость в 1929-м. В феврале Луначарский написал письмо Сталину с просьбой не изгонять из школ и из институтов детей «лишенцев» — дворян, священников, бывших царских служащих. Затем вышел журнал с лубком «Сталин среди делегаток», за что Луначарский получил выговор: это сочли провокацией. Свой второй выговор он получил, когда его жена опоздала к поезду и Луначарский задержал состав. А последней каплей стал его протест против сноса Иверской часовни.

Его перевели в комитет по заведыванию учебными заведениями. Сам Луначарский считал, что больше пользы принесет на внешнеполитическом фронте. Написал об этом Сталину, однако его просьба была удовлетворена только в 1933 году, когда его назначили послом в Испанию. Но к месту назначения он так и не доехал, умер в 30 км от Ниццы, в курортном городке Ментоне...