Сегодня Ирине Александровне Антоновой, полвека директорствующей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, исполняется 90 лет. Она не любит «датных» интервью, как не любит и собственных дат. Не потому, что они для нее болезненны — эти женские пунктики, думаю, не про нее. Но у Антоновой есть свои особенные «пунктики»: скажем, увидеть картину «Мадонна Кастельфранко» Джорджоне в соборе, куда забрела случайно, и задрожать от волнения, заплакать… Накануне своего юбилея Ирина Антонова, директор ГМИИ имени Пушкина, рассказала журналисту «Труда» о главном — о своем даре восхищения, об умении отделять зерна от плевел и о высшей справедливости.

Два года назад позвонила ей: интересная, говорю, дата приближается. «Что же в ней такого интересного?» — с небольшим нажимом спросила она. Еще чуть, и нажим сорвется в раздражение. «Две восьмерки даже эстетически интересны. Вертикально поставленные два знака бесконечности». — «Эстетически, говорите…» — произнесла с еле уловимым удивлением. В тот свой визит я узнала массу любопытных мелочей — что у Ирины Александровны

В музее собирались выставить «Даму с единорогом» Рафаэля из галереи Боргезе. И совершенно неожиданной стала для меня характеристика, которую Антонова дала творчеству Рафаэля: что он, может, самый сложный художник из великих имен прошлого. Что она не знает никого, кто был бы труднее для восприятия современным человеком: «Его гармония, его безусловная вера в величие человеческое… Художник, который до конца дней, когда и Ренессанс заканчивался, остался рыцарем без страха и упрека, червоточин в нем не было. В Леонардо были, в других были, а в нем не было. Такая натура, такое человеческое устройство, такие тоже бывают».

Шляпка Вермера

— Что у вас вызывает восхищение? — спросила я неожиданно для себя.

И она вдруг пылко откликнулась:

— Про меня раньше говорили: сходишь на

— Например?

— «Офицер и смеющаяся девушка» Вермера в галерее Фрик в

— Вспоминаю картину: открытое окошко, свет струится, сидит офицер спиной к нам в большой шляпе с полями, напротив него — девушка.

—

— А почему потрясение? Бытовая вроде сцена…

— Вермер — он же сюрреалист, если говорить языком сегодняшним. Действительно максимально бытовая сцена: просто комната, свет через окно, сидит девушка, кокетливо улыбается. Это ведь публичный дом. Но вот та шляпа! Так она много значит… Это, конечно, чистая пластика, словами не передается. Но в этом есть такая пронзительность человеческого натяжения, существование вот в этом пространстве. У Вермера все сюжеты будто бы простые. В его картинах я ощущаю силу преображения жизни, которую дает искусство в высших точках своей реализации. Это как в музыке — когда порой трудно сформулировать свои ощущения: ну, например, «Смерть Изольды»… Невероятно, правда? А «Война и мир»? Толстой — мой любимый писатель.

Ее университеты

— Вы человек и музыкальный, и театральный — это из детства? Каким оно было?

— Мое детство счастливым не было: отношения между мамой и папой не всегда были безоблачными. Мама была очень добрая, ласковая и самоотверженная. Папа любил музыку, это он приучил меня ходить на премьеры музыкальных произведений. Мы ходили с ним на первое исполнение квинтета Шостаковича, на премьеру его Пятой симфонии. Любил театр и во все свои походы три раза в неделю минимум — в Художественный, в Камерный, в Малый на «великих старух» Рыжову, Турчанинову, Яблочкину, Пашенную — всегда брал меня с собой, вот я и выросла театральным человеком.

Но семейная жизнь — это нечто другое. Важна и среда, в которую мы попадаем потом. Я училась в очень хорошей школе, потом в лучшем гуманитарном вузе страны, в ИФЛИ. Правда, проучилась там всего один курс, потому что нас слили с МГУ. Но все равно это все еще был ИФЛИ, пусть и в других стенах. И потом, я так устроена, что все важные события истории страны как бы пропускала сквозь себя. Многому меня научил мой муж: он тоже искусствовед, и своим пониманием искусства я во многом обязана ему. Наконец, жизнь сводила меня со многими выдающимися, уникальными людьми, и некоторые из них тоже оказали на меня большое влияние. Святослав Теофилович Рихтер открыл для меня совершенно новое измерение. Я ходила на его концерты еще в конце

Ее идеалы

— Всегда есть вещи, про которые Высоцкий сказал: «Я это никогда не полюблю». Чего никогда не полюбите вы?

— Я человек социализма, и таковым остаюсь. Идея всеобщего равенства, возникшая еще в раннем христианстве, — великая. И на планете есть примеры экономик, где эта идея в большой мере реализована: в той же Швеции или в Норвегии. Да, «свобода, равенство, братство» — недостижимый идеал, но

— Вы известны своим атеизмом. У меня вопрос отнюдь не мировоззренческий: понятно, что люди, рожденные с верой в Бога, в беде не одиноки. На что уповаете вы в трудные минуты?

— Я понимаю тех, кто не имитирует веру, а действительно пришел к ней: так намного легче. Вера в загробную жизнь дает человеку ощущение перспективы в самых тупиковых обстоятельствах. А к чему припасть нам, атеистам? Это ведь зависит от того, от чего именно нам трудно. От чего мы больше всего огорчаемся? Я думаю, что от тех ситуаций, когда мы сами виноваты. У меня, во всяком случае, это именно так: я гораздо больше огорчаюсь, когда сама виновата, чем когда

Однажды Рихтер, с которым мы никогда не разговаривали на подобные темы, неожиданно сказал: «Ирина Александровна, я вам хочу сказать: она ведь вас продает…» Я и сама это почувствовала, но продолжаю работать с ней. Она, конечно, не подозревает, что меня предупредили таким образом… Что ж, бывают такие люди, недоброжелательные. Завистливые немножко. Не очень счастливые. Знаете, что приходит с возрастом, и приходит, как мне кажется, к тем, кому есть с чем сравнивать? Мера в оценке добра и зла. Я уже давно научилась различать, на что стоит тратить душевные силы, а на что нет. Иногда

Если у вас внутри есть камертон подлинного несчастья — настоящего, чего и поправить нельзя,-то вы понимаете относительность других вещей. А многие же приходят в ужас и отчаяние от мелочей. Я говорю: да пойми, это же ерундистика, через неделю все рассеется. Но они искренне захлебываются от своих чувств, несут эту занозу в себе. Не надо занозиться. Есть крупные вещи. Самое главное, научиться вот этому: умению отличать и контролировать свои реакции. Я вас уверяю, это для жизни очень важно. Больше всего в жизни я ненавижу равнодушных людей. Терпеть не могу. Чехов удивительно сказал: равнодушие — паралич души. Равнодушия сейчас много. Но то, о чем я говорю, не равнодушие. Интерес к жизни во мне существует в повышенном градусе.

Ее ожидание зеленых листочков

— Давно хочу спросить: часто вы встречали людей, скажем, с лицами Возрождения?

— В Италии время от времени. Как правило, это мужские лица не старше 17 лет, но и не совсем уж молоденькие, не

— Что произошло в искусстве после Возрождения, классицизма, после великих реалистов — это прогресс или деградация? И что будет дальше? Как с модой: новое — хорошо забытое старое?

— Серьезный вопрос, он не имеет простого ответа. Я знаю одно: пластическое искусство, как и вся культура в целом, находится сейчас в трудной ситуации. Здесь и новые технические средства, и новые культурные объемы, которыми сегодня можно манипулировать. Новые материалы и новые среды, ставшие как средствами искусства, так и его предметами. Это интернет, цифровые технологии… Но главное — это истощение системы. Не навсегда. Я хочу верить, что не навсегда. Хотя сейчас мы находимся в глубоком провале. Надо найти новое. Но как? Нужна картина станковая или нет? Нужна скульптура или

Безусловно очень крупные явления, оправданные внутренне. Я жду зеленых листочков из того многообразия, которое мы сейчас видим, но пока на выставках так называемого актуального искусства для меня еще ничего не проросло в будущее. Я вижу поиски, халтуру, спекуляции, вижу и правдивое, честное искусство. Но вторичное, увы.

Ее пристрастия

— Картины, как и книги —

— Кроме репродукции «Бичевание Христа» Пьеро делла Франчески, которую я купила прямо в Урбино, еще интереснейший натюрморт Бориса Мессерера и очень хорошая репродукция Мондриана.

— Вас люди любят, вами восхищаются. А кем восхищаетесь вы?

— Музыкантами, очень многими. Но всегда — не просто как людьми, а как людьми в искусстве. Моим совершеннейшим кумиром был Василий Иванович Качалов. Он играл уже не так много, когда я могла его видеть, но я ходила на все его спектакли. Бабанова, фантастически экспрессивная, я обожала ее. Галина Сергеевна Уланова, потрясающая. Володя Васильев, я считаю его гениальным танцовщиком.

— Что общего у Пушкинского музея с Александром Сергеевичем?

— Колоссально много! Во всемирной отзывчивости, о которой по отношению к Пушкину говорил Достоевский. И с каждым годом мы все более ему соответствуем — в том, как мы открываем окна в мир, как мы движемся ему навстречу.

Вместо послесловия

То, что Ирина Александровна — человек молодой, я поняла, когда увидела выставку «Кристиан Диор». Приходят к тебе иностранные люди и предлагают не просто поместить в храме платья именитого кутюрье, но и перестроить все интерьеры! Казалось бы, музейная жрица должна прийти в ужас от таких посягательств. А она пришла в восторг. Как профессионал «увидела» не созданную еще экспозицию. Выставка лично для меня стала открытием.

И вот опять звоню, ведь многие газетные темы подсказывает календарь. Знаю, что рвут ее, бедную, на части: как же, Антоновой — 90! В музее — с

Разговор прерывается внезапно, я готова понять — расстроена. Но через секунду Ирина Александровна перезванивает: «Не подумайте, что бросила трубку. Нажала нечаянно. Пусть вся эта шумиха схлынет, а? Ну, вы же понимаете?»

И это все о ней

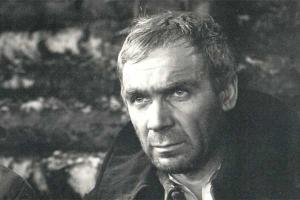

Борис Мессерер, театральный художник, членкор Академии художеств СССР, лауреат Госпремии РФ:

— С Ириной Александровной я познакомился более 30 лет назад, во время подготовки «Декабрьских вечеров» в Пушкинском, где главным действующим лицом был, конечно, Святослав Теофилович Рихтер. Всегда восхищался тем, как она ведет музейное дело, ведь это именно она вывела наш музей на уровень величайших сокровищниц мира — таких как Эрмитаж, Прадо, Уффици, Пинакотека. Для меня большая честь поздравить дорогую Ирину Александровну.

Юрий Рост, фотограф, журналист, писатель:

— Она подвижник, создатель культурного слоя. Стопроцентная женщина и при этом деятель международного класса. Пример того, что есть незаменимые люди. Они нужны, так как лепят образ времени. Музейщики других стран сделают для нее (а значит, для нас) то, чего не сделают ни для кого другого! Ирина Александровна поражает своей самоотверженностью: в ней воля показать нам, что мир не безнадежен.

Наталья Нестерова, художник, членкор РАХ, лауреат Госпремии РФ:

— Великая женщина. Лев Толстой считал, что есть две главные добродетели — деятельность и ум. Ирина Александровна олицетворяет обе.

Светлана Смолченкова, смотритель ГМИИ:

— Ирина Антонова — женщина фантастическая, столько замыслов претворила в жизнь! Я 11 лет работаю смотрителем, посетители мне частенько говорят: «Вы должны гордиться, что работаете под руководством Антоновой!» И это не только москвичи, но и приезжие из разных уголков страны.

Элла Горнштейн, билетный контролер ГМИИ:

— Ирина Александровна очень приветливая. Когда проходит мимо, всегда здоровается, спросит, как дела. Всегда прекрасно держится, с прической, одета по моде.

Зинаида Пронина, кассир музея:

— То, как сложилась жизнь этой женщины, — это сюжет для сказки.

Ей достался такой музей — и она его содержит в таком великолепном состоянии! Близко я Ирину Александровну не знаю, между нами большая дистанция. Но мы все ее очень любим. Я уверена: она женщина невероятно мужественная. Дай бог ей здоровья и терпения! Они ей точно понадобятся — впереди ведь реконструкция.

Досье «Труда»

Ирина Антонова

Родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1961 года — директор Государственного музея изобразительных искусств имени

Действительный член Российской академии художеств,

Лауреат Государственной премии РФ. Кавалер всех четырех степеней ордена «За заслуги перед Отечеством».

Свободно владеет немецким, французским и итальянским языками.