Чехов – наше всё для серьёзного психологического театра! Замечено не вчера. Ни одного года, кажется, не было за последние как минимум три десятилетия, чтобы в какой-нибудь российской труппе не поставили, как минимум одну его пьесу. Судя по количеству этих постановок на душу зрителя, именно Антон Павлович «ум, честь и совесть» для отечественных режиссеров. Особенно в последние годы, бедные на качественную драматургию.

Один из лидеров тут – Петербург. «Дядя Ваня», например, идет там сейчас сразу на нескольких разных сценах. Как и «Вишнёвый сад», и «Чайка», и, с недавних пор, «Медведь» с «Душенькой». Регулярно множатся так же «Три сестры». Недавно к этим самым «Сёстрам», уже раскрученным в Александринке, БДТ, театре им «Ленсовета», у Додина в Малом драматическом, и ещё с пяток коллективов (Антону Павловичу такое счастье и не снилось!), добавились очередные: в театре «Суббота».

Не сразу, правда, понимаешь, что героини эти - чеховские. На вид - нонешние, ХХ1-го века женщины из числа тех, кто вечно чем-то и кем-то недоволен. И всё ищут себя, но никак не могут найти. Иными словами, безвольные прожектерки, мечтающие перебраться в Москву, где, как они думают, Жизнь (с большой буквы), в отличие от их провинциального болота, в котором зависли волею судьбы.

Сценический антураж тоже сегодняшний, модернистский, хотя точное время действия не обозначено. Предполагается, видимо, его вневременность. Тут тебе и символический вокзал с отделкой на колонах, удобной для начертаний на них с последующим стираний слов и рисунков; детский паровозик, резво бегающий по рельсам, проложенным вдоль условной рампы; куклы - как бы реальные дети; разные предметы домашнего быта...

Символ за символом, бесконечные ассоциации к месту и мимо. Чтобы публике было понятней, где, что и почему происходит в конкретную минуту действа? Ну, да, сцена-то в «Субботе» небольшая, «уложить» на неё все мизансцены с их приметами-намеками непросто. Как и уследить за шумными, чтобы не сказать истеричными персонажами.

Для непонятливых, или по какой другой причине, авторский текст «разбавлен» режиссером высказываниями литераторов иных поколений, включая времен СССР, а также Льва Толстого, древних философов и самого Чехова в других его пьесах.

Озвучивает их к месту и мимо героиня автором лишь упомянутая в классических «Трех сёстрах» как жена Вершинина. В премьерном, в канун Нового, 2025 года, спектакле она материализовалась по воле режиссера Татьяны Ворониной. Для чего – так и осталось загадкой.

Впрочем, опытная постановщица (много где в России режиссировала она чеховские и не только произведения!) честно предупреждает потенциальных зрителей, что её творение не совсем та пьеса, которую мы знаем по авторскому тексту. Нет, это «почти комедия по мотивам и не только». Даже предусмотрительно изменила название своего спектакля: не «Три сестры», а «Реникса». То есть, чепуха, чушь. Иначе говоря, постмодернистский опус.

Получилось в основном «не только». Кроме заголовка, заимствованного у шутника-Антоши Чехонте: в уста одного из своих многочисленных героев он вложил анекдот об ученике семинарии, решившем, что это слово написано по латыни, соответственно и прочитал его. Финальная мизансцена спектакля в «Субботе» с ядерным облаком на видеоэкране, и сопутствующими ему трагическими звуками музыки, довершает картину грядущего, как нас пугают, апокалипсиса. Зал взрывается аплодисментами.

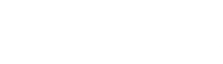

«Чехов вечен», - любят говорить наши деятели искусств. Да, потому, что в его произведениях, «простеньких, юморных», если кому-то так кажется, на самом деле скрыты глубина мысли, понимание сути человеческого естества. Как заметил в своё время Лев Додин, один из лучших (после Товстоногова) постановщиков произведений этого великого русского писателя, «если читать его с умом, очень многое можно понять в современной жизни».

Если так, а это - так! – зачем его перекраивать, корректировать, дополнять? Просто потому, что модно?