У петербургских бездомных появился свой музей. «В этом пространстве можно найти все, что горожане должны знать об истории российского бродяжничества с древних времен и до конца ХХ века», — объясняют главную идею своего оригинального начинания создатели музея. Можно найти все, кроме ночлега, уточним мы на всякий случай.

Обосновался этот своеобразный паноптикум в полуподвале на Гороховой улице. То есть в самом центре Северной столицы, где в основном стоят исторические здания, большая часть которых, заметим, давно и тщетно ждет реконструкции. Может, так и было задумано, учитывая специфику новоявленного частного музея? Не во дворце же его открывать, в самом деле!

Да и статус Гороховой, самой мистической с давних времен и по сей день петербургской улицы, «работает» на такого рода тематику. Одни лишь имена иных ее жителей способны привести в душевный трепет: княгиня Наталья Голицына, она же прототип пушкинской Пиковой дамы, автор потустороннего «Вия» Николай Васильевич Гоголь, «прозорливец» Григорий Распутин, вокруг которого всегда крутилось немало «сирых и убогих», а не только сильных мира сего...

Корреспондент «Труда» спустилась в цокольный этаж дома № 31, чтобы разузнать подробности первой в своем роде в нашей стране попытки выставить напоказ наболевшую социальную проблему, именуемую, возможно, не очень корректно, зато очень емко: бомжей. И вот что там увидела. Выставочных залов в их привычном понимании в этом музее нет. Есть разделенные плотными шторами небольшие полутемные помещения с запахом пробивающейся сквозь свежую штукатурку сырости. Неудивительно: рядом канал Грибоедова. В «мокрый» сезон (а в Петербурге он почти что круглый год) вода в канале резко поднимается.

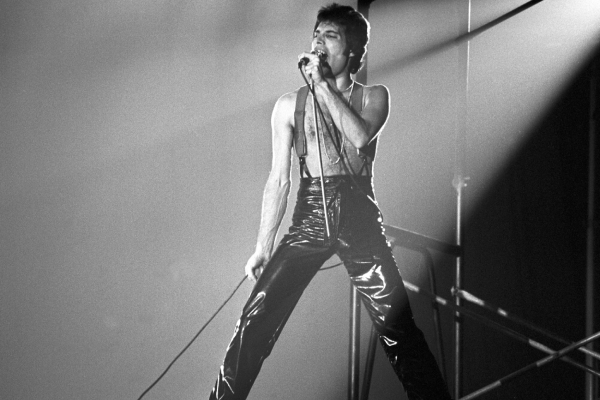

Ажиотажа посетителей в тот день не наблюдалось. Кроме меня сюда ненароком занесло еще двух приезжих любознательных женщин — по их словам, искавших музей-квартиру Григория Распутина, а попавших к бродягам. На их счастье, не к реальным, а восковым. Выглядят эти «куклы во весь рост» как живые. Вот скиталец Арсений из Х века. А рядом разбойник Афанасий времен Петра Великого. Алкоголица Евдокия, сидящая на кровати возле облезлой печки в ночлежном доме, — это уже после отмены крепостного права... В их компанию вполне органично вписался и бесприютный Саша из советских времен — он же БИЧ, то есть бывший интеллигентный человек.

Все с сопутствующим антуражем. А именно с котомкой, с палкой «а-ля посох», в лаптях и рванье родом уже из ХХ века. В общем, не поскупились организаторы. По словам сотрудников, на всю уже действующую экспозицию, а также ремонт помещений потрачено энтузиастом-предпринимателем несколько миллионов рублей.

— Этими восковыми фигурами наша экспозиция не ограничится, будем ее еще существенно дополнять. Мы ведь только начали свою работу. Недавно скупили у бездомных их самодельные таблички с популярными надписями вроде таких, как «Помогите на еду», «Жертва ипотеки» и прочие призывы к совести мимо проходящих. У нас есть арт-директор и художник, они дооформят выставочную зону, — рассказала корреспонденту «Труда» 22-летняя Зинаида, социальный антрополог и заведующая экскурсионным делом.

— Наш музей — это историко-культурологический проект. Будем проводить исследования. Знакомить публику с историей бродяжничества. А также с личными историями бездомных. Важно говорить о них, о том, как им помочь. Уже привлекаем соответствующих специалистов. Еще у нас в перспективе еженедельный лекторий, встречи со священником и философом. По выходным дням — моноспектакли. Я уверена, что мы сможем привлечь внимание неравнодушных людей. Выручка от продажи билетов на экскурсию, лекции, спектакли пойдет на благотворительные нужды, — делится далекоидущими планами Зина.

Слушаю я увлеченную благородным делом девушку, и чем дольше, тем меньше у меня остается оптимизма во всем, что касается этой конкретной «бездомно-музейной истории». Взять хотя бы билетный вопрос. Цены — покруче, чем в Эрмитаже и Русском музее. Там стандартный входной, соответственно, 500 и 450 рублей, для льготников меньше. А здесь плати 850 целковых, и никаких никому льгот, даже бродягам, я уж не говорю про ветеранов труда. Прослушать лекцию — до 1500 рублей за вечер. Как и за моноспектакль неизвестного публике исполнителя с той же песней о судьбе-злодейке.

Ну да, конечно, проект благотворительный, и уже одно это обстоятельство достойно уважения. Но что-то в нем меня смущает. То ли отнюдь не многолюдные, из двух-трех случайных посетителей, экскурсии. То ли, увы, довольно примитивная экспозиция, хотя и с претензией на откровение. Притом что тема эта для нашей страны далеко не новая, по ней не одно кино снято, масса книг издана, диссертаций защищено, не считая еще и публицистики...

— Мы взялись решить проблему, которую упустило наше государство, — уверяют в Музее бездомных. Не упустило, решает. Не так чтобы быстро и эффективно, однако же и проблема непростая, застарелая.

Поинтересовалась у администратора, смогут ли их потенциальные подопечные бомжи и бичи посещать посвященный им музей? Проводить, скажем, в нем время в ненастную погоду? А то и заночевать в нем — чем не сторожа? Кто-то из них мог бы, наверное, и сам проводить экскурсии — у бездомных случаются захватывающие истории из реальной жизни!

В ответ услышала: прийти, посидеть, послушать лекции, конечно, могут. Но ненадолго. И не бесплатно...

Кстати

Среди российских бродяг во все времена хватало талантливых людей. Они слагали стихи, писали прозу и картины, исполняли песни собственного сочинения, ставшие со временем народными. В СССР, напомню, огромной популярностью пользовались песни одессита Аркадия Северного (Звездина), проза Венедикта Ерофеева, картины «великого бомжа русского искусства» Павла Никифорова, спектакли с участием Сергея Бехтерева, однажды подарившего свою ленинградскую квартиру малознакомой нуждающейся семье. Сам остался в служебном жилье, из которого любимый театр его «попросил»...