Наверное, это свойство больших художников - пробуждать своими творениями не только высокие эстетические чувства, но и обыкновенное человеческое любопытство. Смотришь и думаешь: что стало с персонажами и пейзажами, изображенными на картинах? В поисках ответов тянет зарыться в старые книги или отправиться в путешествия. Например, по левитановским местам, где замечательный художник создавал свои шедевры.

Известные картины Исаака Левитана не раз звали нас в дорогу. Довелось нам побывать в Тверской области в селе Берново на берегу реки Тьмы, где художник работал над картиной "У омута". В тех же тверских краях неподалеку от озера Удомля мы обнаружили фундамент усадьбы, окрестности которой ныне заросли густым лесом. А ведь когда-то Левитан писал здесь свое знаменитое полотно под названием "Март". Там же, только у самого озера Удомля, создавалась хрестоматийная картина "Над вечным покоем". Правда, доживавшую свой век деревянную церковь мастер перенес на холст после того, как увидел храм на высоком берегу Волги в местечке Плес (нынешняя Ивановская область). А еще в окрестностях того же озера мы стояли на мостике и любовались мало изменившимся пейзажем другой знаменитой картины Левитана - "Золотая осень"…

А теперь наш путь лежит во Владимирскую область, неброские красоты которой также прославил Левитан. Миновав городок Петушки, ставший знаменитым с легкой руки писателя Венедикта Ерофеева, мы на 135-м километре Горьковского шоссе свернули в сторону деревни Елисейково. Здесь в 2009 году возник частный музей "Дом пейзажа", посвященный творчеству Левитана. О том же напоминает и установленный в деревне бюст художника.

Музей разместился в трех зданиях, в одном из которых собраны репродукции и копии левитановских картин. Художник работал над ними во время "каникул" в деревне Городок, случившихся с 12 мая по 27 декабря 1892 года. Он оказался здесь со своей спутницей Софьей Петровной Кувшинниковой после появления царского указа о выселении из Москвы лиц еврейской национальности: Кстати, в музее хранится и выполненная на фарфоровом заводе в подмосковном городе Дулево тарелка с изображением Кувшинниковой, ставшей прообразом героини рассказа Чехова "Попрыгунья".

.jpg)

Фото из открытых источников

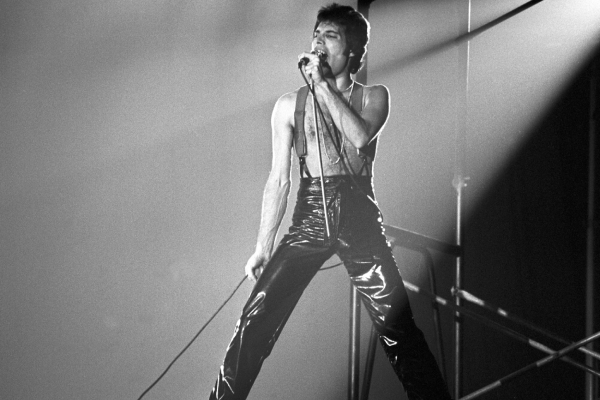

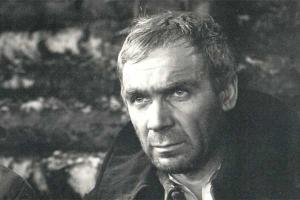

Левитан снял две комнаты в избе зажиточного крестьянина Попкова. Окна выходили на реку Пекшу с ее высокими обрывистыми берегами. "Каникулы" обернулись интересными находками натуры для пейзажей. В общей сложности художник трудился здесь над 18 полотнами. Самым известным из них стала "Владимирка" (на фото выше), или, как окрестил картину сам художник, оставив надпись в углу холста, "Володимирка". В ней он с невероятной грустью и нежностью изобразил печально известную Владимирскую дорогу (ее еще называли Нижегородским трактом), по которой когда-то тянулись вереницы заключенных, осужденных на каторжные работы в Сибири.

В тот августовский день 1892 года Исаак Левитан и Софья Кувшинникова отправились на охоту (оба были заядлыми охотниками). Альбомы и этюдники брать не стали, поскольку рисовать не собирались. Проблуждав несколько часов в лесу, набрели на незнакомую дорогу. Под вечер было непонятно, то ли дождь хлынет, то ли распогодится. Что-то смутило душу художника, захватило ее в плен. Следующим утром Левитан пришел сюда уже с этюдником и начал делать наброски...

Добраться до места, где Левитан увидел Владимирку, совсем несложно. Сначала надо проехать пять километров до поселка Пекша, где когда-то стоял дом, в котором был Левитан (увы, дом не сохранился - сгорел).

За Пекшей повернуть направо и, проехав по Горьковскому шоссе пару километров, оказаться у вытянувшейся вдоль обочины березовой аллеи с установленными стендами с репродукциями левитановских картин. Рядом с ними часовня современной кладки с ликом Серафима Саровского. Ее установили на месте придорожного креста-голубца, изображенного на картине Левитана.

Правда, мы не увидели путника, который стоял на картине возле креста. И куда-то делись уходящие до самого горизонта неповторимые левитановские дали - все теперь застроено, заполнено суетой и шумом, а по трассе непрерывным потоком снуют фуры. А что вы хотели, все-таки 122 года прошло. Зато неизменным выглядело в этот пасмурный день серое небо. Оно все так же, как на картине, покрыто облаками:

P.S. Между прочим, весной 1893 года "Петербургская газета", рассказывая об очередной выставке передвижников, где была представлена картина Левитана, разразилась бранной репликой: "Темой для картин служит природа России. Выбраны самые неприглядные, "серые" мотивы. Что может быть скучнее "Владимирки - большой дороги" г. Левитана". Ну и где тот критик - и где Левитан? Все-таки время хотя бы иногда бывает справедливо!