Билеты на спектакли раскупили очень быстро, а в зрительных залах яблоку негде было упасть. Постановки, впервые привезенные в Москву, продемонстрировали умный, глубокий, сострадательный театр, который исследует отечественную историю и в то же время многое говорит о нас, сегодняшних.

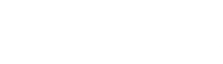

Основной гастрольной площадкой стал МХТ им. А.П. Чехова. В его стенах символично было увидеть постановку президента Александринки Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр», созданную к 150-летнему юбилею со дня рождения всемирно известного реформатора сцены. Художественный театр был альма-матер для Мейерхольда, его фото украшает портретное фойе. В спектакле, созданном на основе документальных материалов, показана трагическая страница в судьбе мастера. Общее собрание коллектива Государственного театра им. Мейерхольда (ГосТИМа) в 1937 году, было посвящено статье Платона Керженцева «Чужой театр» в газете «Правда». В ней режиссер обвинялся в формализме, буржуазности и политическом банкротстве; в те страшные годы подобная публикация могла убить человека. Но актеры надеялись, что и театр, и его главу еще можно будет отстоять, если только он в духе того времени публично выступит с самокритикой – для этого и затевалось собрание. Самобичующую речь внешне похожий на Мейерхольда актер Владимир Кошевой произносит заученной скороговоркой, как некую формальность, закатив глаза и говоря: «я виноват в первую голову, но не я один». Но оказывается, что его актеры ждали от него совсем другого. Они тоже берут слово – и вдруг гнойным нарывом прорываются все их обиды на мастера, которые ему не посмели бы высказать в другое время. И то, что он в первую очередь блюдет интересы своей жены Зинаиды Райх, которую сделал ведущей актрисой. И то, что многие в коллективе ощущают свою невостребованность, а Эраст Гарин из-за этого даже ушел из труппы. Среди выступающих нет ни одного со столь же громкой фамилией, но все актеры, иногда со слезами на глазах, начинают клеймить режиссера, и от этого становится страшно. Параллельно – вставными отрывками-воспоминаниями в спектакле идут эпизоды чудесных репетиций мастера самых громких его спектаклей, где как будто происходит волшебство. Но это не спасает режиссера – театр решено закрыть, а его главу лишают права даже выйти на поклоны на самом последнем показанном спектакле труппы, «Даме с камелиями». В конце концов совершенно раздавленный всем произошедшим Мейерхольд покидает собрание под руку с Райх. Они очень медленно идут вглубь сцены, и это напоминает путь на Голгофу. Правда, его словно бы с небес озаряет голос из динамика, зачитывающий письмо Станиславского, не побоявшегося предложить опальному ученику место режиссера в своем оперном театре. Спектакль заканчивается, но чреда фотографий Мейерхольда, в том числе и последних, тюремных, которая проецируется на сцене, напоминает, что роковая статья, как пуля, догнала Мейерхольда: в 1940 году по приговору Военной коллегии Верховного суда он был расстрелян, а реабилитировали его лишь 16 лет спустя.

На большой сцене МХТ громко прозвучало и «Воскресение» худрука Александринки Никиты Кобелева по мотивам романа Льва Толстого. Декорация представляет собой интерьер вагона, напоминающий о поезде под названием жизнь, в котором мы все следуем к месту своего назначения. В самом начале решение помочь несправедливо обвиненной Катюше зажигает у Дмитрия Нехлюдова (Тихон Жизневский) огонь энтузиазма в глазах, и красивый герой в ладно сидящем костюме от этого кажется безумно обаятельным. Отныне он существует между двумя мирами: светских гостиных и тюремного ада. Интересно, что между ними вращаются и его знакомые, юристы и прокуроры. Но эти холодные и сребролюбивые люди предпочитают не задумываться над тем, что многие приговоры несправедливы, а заключенные подвергаются физическим наказаниям и умирают на этапе от жары и жажды. И только Нехлюдов по мере развития действия все больше внутренне содрогается от этого, лишь он один берет на себя труд внимательно вглядеться в лица арестанток в платках и телогрейках и выслушать их печальные истории.

Сегодняшняя одежда всех героев подчеркивает, что все происходящее в нем – вне времени. Во втором акте Нехлюдов вслед за Катюшей едет в Сибирь, и спектакль начинает напоминать роуд-муви. По дороге Дмитрию встречается и герой «Крейцеровой сонаты», убивший свою жену, и человек, рассказывающий историю персонажа другого произведения Толстого, отца Сергия. Все это пополняют копилку повестей о человеческих страстях, ведущих к преступлениям и боли душевной и физической. Нехлюдов практически все действие выглядит неким ангелом, посланным защищать Маслову и тех, за кого она просит. В финале Катюша (Мария Лопатина) наконец вновь обретает веру в людей и оставляет свой тон развратной женщины. На какое-то мгновение кажется, что наступает хэппи-энд: героиню оправдывают, они с Нехлюдовым окончательно примирились. Но сразу же становится ясно и другое: вместе по жизни они уже не пойдут, прежними не останутся, ведь рядом – тюрьма, в которой еще много невинных и страдающих людей с исковерканными судьбами. И из-за этого болезненно сжимается сердце.

Другой спектакль Никиты Кобелева, «Екатерина и Вольтер» по пьесе Елены Сыловой, прошел в Доме-музее Станиславского. Казалось, постановка как будто создана для этого старинного здания с паркетом ХVIII века и парадным Онегинским залом. Роли императрицы и философа, которые переписывались 15 лет, но никогда не встречались, Эра Зиганшина и Игорь Волков исполняют столь блистательно, что хочется ловить малейшее изменение в выражении их глаз и каждый поворот головы. Актрисе удается передать огромнейший масштаб личности своей героини, озабоченной судьбой страны. А Вольтер здесь – милый льстец, сибарит в халате с кистями. Он иногда плутует с императрицей, но она ему все великодушно прощает, ведь переписка с ним возвышает ее в глазах Европы. Люди на вершине одиноки, императрице приятно, что с кем-то можно поделиться своими заботами. Например, о прививке от оспы, которую Екатерина первой сделала в России, или о восстании Пугачева. Есть кому рассказать, что на севере страны нашли бивни огромных животных, по поводу этого Екатерина мило шутит: «Мои ученые пришли к выводу, что Россия – родина слонов и носорогов». Но, большей частью, разговоры идут о Русско-турецкой войне. Рассказывая об ужасе Алексея Орлова: «вода в Чесменской бухте была целый день красная от крови», императрица признается: «война – гнусная вещь, сударь». И в тоже время Екатерина замечает: «Я уже два года веду войну и вижу, что привыкают ко всему. Россия столь велика, что в некоторых провинциях даже и не знают, что страна воюет уже так долго». Все это навевает сегодняшние ассоциации.