Бесценный экспонат Воронежского музея отреставрировали в Москве. С камерной выставки «Возвращение воина» в ГМИИ имени Пушкина начинается новая жизнь италийской фрески IV века до н. э. — редкой для любого музея, а для российского совершенно уникальной. После недолгого показа в греческом зале на Волхонке живописный фрагмент гробницы-цисты, найденный археологами XIX века в древней Капуе, внесут в экспозицию родного музея. Несомненно, он станет центром обновленного зала античного искусства в Воронеже, куда попал волею судеб почти столетие назад.

Выставка «Возвращение воина. Уникальная италийская фреска IV века до н. э. из собрания Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского» вобрала в себя и античную керамику. Всего семь ваз оттеняют яркие краски римской живописи, показывая развитие сходных сюжетов. Всем знакомый зал со слепками древнегреческих скульптур в этот раз стал особенно торжественным. Скачущий на коне рыжей масти темнокудрый всадник в кирасе и с копьем, на котором несет окровавленную белую тунику врага — символ своей победы, оживил пространство хрестоматийных гипсов вторжением подлинника высочайшего уровня. Трудно не признать в нем шедевр, а сам факт, что перед нами настоящая редкость, вселяет надежду увидеть еще не раз нечто подобное. Ведь этот пример отсылает к обширности, разнообразию, а также неполной изученности тех богатств, что таят музеи российской глубинки. Или же просто им не хватает внимания всей страны? А впрочем, хорошо ли мы знаем музеи там, где живем?

Воронеж — мой город детства, и тамошний музей искусств я помню неплохо. Бывала там еще прежде, чем ему присвоили имя Ивана Крамского, лидера «бунта четырнадцати» в Императорской академии художеств и идеолога критического реализма в живописи XIX века. Крамской был уроженцем Воронежской губернии, однако музей мог бы носить имя другого художника из той же когорты — Николая Ге. Невдалеке от музея, близ старинного Акатова монастыря вы найдете одно-этажный дом, осколок городской усадьбы, где в семье потомка французского дворянина, беженца от революции 1789 года, родился автор полотна «Что есть истина?». Правда, ничего, кроме мемориальной таблички, с маэстро там больше не связано, и я не могу припомнить работ этого крупного художника в коллекции местного художественного музея. Да и фреску римского всадника никто там не видел, но это объяснимо удручающим состоянием сохранности, в каком она пребывала с момента приобретения в коллекцию Дерптского университета.

Вы спросите: а при чем тут Дерптский, ныне Тартуский, заграничный университет? Это удивительная страница в истории отечественного музейного дела. Даже в Воронеже не каждый знает, что областной Музей изобразительных искусств был создан в 1933 году в результате слияния коллекций бывшего Губернского музея и Музея древностей и изящных искусств при Воронежском госуниверситете. Сам же ВГУ был образован в 1918 году на базе бывшего Императорского Юрьевского университета, эвакуированного в Воронеж. Возникновение ВГУ связано с таким эпизодом Первой мировой войны, как оккупация войсками Германии северо-западных окраин Российской империи. В 1918-м, после захвата Юрьева немцами и закрытия Юрьевского университета с запретом образования на русском языке, основная часть его русского персонала эвакуировалась в Воронеж, где создавался новый, уже советский вуз. А об университете в столице Черноземья мечтали еще с начала XIX века.

Среди приехавших из Эстляндии профессоров были хирург Николай Бурденко, последователь великого Николая Пирогова — выпускника того же университета, а также юрист Владимир Грабарь, брат художника Игоря Грабаря, и Константин Сент-Илер — зоолог и гидробиолог, организатор первой биостанции на Белом море. Больше других город запомнил неутомимого Бурденко, одного из организаторов переезда университета и работы его в Воронеже. Теперь имя основоположника советской нейрохирургии носит медицинский университет, выросший из медфака ВГУ.

Еще с 1803 года при Дерптском (с 1893-го — Юрьевском) университете существовал Музей изящных искусств. Весьма ценное собрание включало произведения искусства Древнего Египта, античности, русскую и западноевропейскую живопись и графику, а также коллекцию нумизматики. Фрагмент древнего погребения, найденный в 1871 году при раскопках Капуи (современная Санта-Мария-Капуа-Ветере) в области Кампания на юге Италии, был почти сразу куплен у Джакомо Дориа. Посредником между итальянским аристократом и учеными Дерпта выступил немецкий археолог и арт-дилер Вольфганг Гельбиг, знакомый многим собирателям древностей. Среди его клиентов был профессор Иван Цветаев, создатель учебного музея при Московском университете. Именно он был открыт в 1912 году как Музей изящных искусств императора Александра III, теперь — Пушкинский, хотя по справедливости мог бы называться Цветаевским.

При этом Дерптский (Юрьевский) университет с его коллекциями с момента учреждения в 1802 году не только находился в ведении Министерства народного просвещения и финансировался из центра наряду с другими университетами Российской империи, но и пребывал под личным покровительством Александра I. Будто само провидение распорядилось, чтобы судьба обломка римской гробницы с самого начала его бытования в качестве музейного экспоната оказалась связана с Россией. Поэтому премьерный показ фрески в ГМИИ имени Пушкина выглядит символическим.

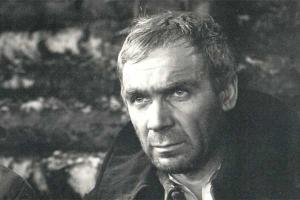

Но прежде фреска почти два года провела во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Воссозданием ее занимался один из лучших специалистов, реставратор высшей категории Александр Горматюк. На вернисаже я подошла к нему, горя желанием узнать секреты спасения уникумов. Ведь он вернул к жизни не одно произведение, рисковавшее попасть в Черную книгу безвозвратных утрат, как, например, Боголюбская икона Божией Матери — памятник XII века из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, чуть не загубленный в действующем соборе во Владимире. Однако мастер скорее расскажет вам историю «пациентов» на его рабочем столе, нежели упомянет уникальность своих методик. Вот как Горматюк характеризует римскую фреску: «Несмотря на наличие утрат, эта живопись обладает удивительной свежестью, позволяет почувствовать движение кисти античного мастера, ощутить его присутствие». Памятник очень редкий, поэтому методы работы реставратор подбирал индивидуально, корректируя в процессе исследования материалов и их состояния.

Сегодня трудно сказать, скакал ли персонаж по полю фрески в одиночку или среди других воинов. Однако мотив возвращения с трофеем указывает на статус героя. А в символическом плане всадник и его триумф могли ассоциироваться со счастливым переходом в загробный мир. Ведь конь мыслился как существо-психопомп, «проводник душ», перевозящее умершего в мир иной. Для музейного шедевра, как ни парадоксально, состоялся переход в мир живых, которым отныне доступен раритет из Капуи.