Самое престижное и уютное свое пространство — Инженерный корпус до октября Третьяковская галерея отдала выставке Бориса Кустодиева (1878-1927). Вот уж проделки «гения места»! Именно в Лаврушинский переулок, в старинную купеческую Москву прибыли работы художника, который в Московское училище живописи, ваяния и зодчества принят не был, учился в чиновно-дворянском Петербурге, а источник вдохновения нашел в «исконной» Руси. Населенная простым людом, степенными купцами и пышными, как у Рубенса, их «вторыми половинами» — такие годятся и на коробку конфет, и на плакат о «России, которую мы потеряли», — эта панорама страны воображаемой, хотя и с чертами реальной, стала основой популярности мастера. На выставке ей отвели главный зал — «Страна Кустодия».

В выходные здесь яблоку негде упасть. Зрители голосуют ногами за привычный образ классика — с гуляньями и ярмарками, с обнаженными кустодиевскими красавицами. Здесь царит «Русская Венера», за неимением чистого холста написанная в 1926 году на обороте старорежимного семейного портрета «На террасе».

Впрочем, устроители этой выставки стремятся показать и другого Кустодиева, менее известного. Поначалу почти академический портретист, он нашел себя в жанре портрета-картины. А дальше обрел свой голос. Судьба словно нарочно привела его из пестрой провинциальной Астрахани в чопорную столицу, чтобы воплотить утопию «Руси уходящей». В рамках национального романтизма и позже, на сломе эпох, дань ей платили многие. Но если Нестеров или Корин писали ее в трагическом свете, а Сомов и Бенуа — в меланхолической дымке воспоминаний, то Атлантида Кустодиева вышла колоритной, жизнерадостной и слегка гротескной. Но «другого» Кустодиева публика почти не знает, а ведь труд портретиста принес ему успех на международных выставках в Брюсселе (1900), Мюнхене (1901 и 1903), Балтийской выставке в Мальме (1914). А в 1907 году еще и Большую золотую медаль Биеннале в Венеции.

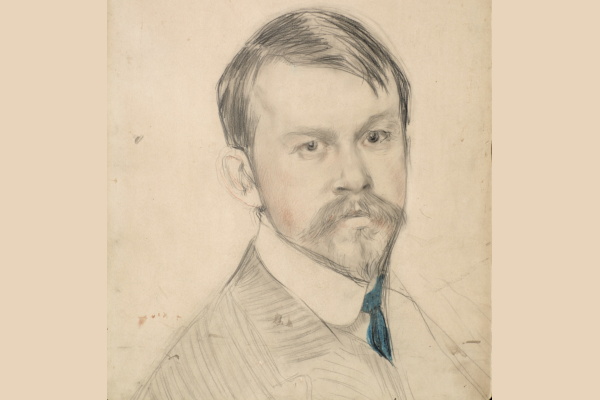

Это один из немногих русских художников, чей автопортрет есть в галерее Уффици. По понятным причинам его не привезли, зато из разных городов России и Белоруссии прибыли десятки картин и графических листов. Особенно много из Русского музея — в Северной столице Кустодиев состоялся как творец Серебряного века и умер уже советским художником. В краткий период уместились стезя светского портретиста, любимого студента и помощника Репина, написавшего треть полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», — и певца патриархальной России.

Впечатляет зал с портретами коллег и современников, включая графиков Ивана Билибина и Василия Матэ, певцов Ивана Ершова и Федора Шаляпина. Здесь эскиз к большому полотну, где знаменитый бас предстает великаном на фоне массовых гуляний в заснеженной Москве, в роскошной, но «краденой», по его же словам, шубе: у большевиков не нашлось денег заплатить за концерт бывшему солисту императорских театров, а реквизировать они успели многое: Шаляпин смущался и не хотел, чтобы его писали в таком одеянии, но автору виднее — и сегодня мы можем судить, насколько певец-легенда был человеком незаурядным и противоречивым.

Острой наблюдательностью отмечены зарисовки членов объединения «Мир искусства» — эскизы к групповому портрету. В картине с изображением жены Шаляпина угадывается лукавая стилистика «купчих». Жаль, нет здесь созданных в те же годы в подобном ключе портретов-панорам Николая II и искусствоведа Анисимова. А в живописных образах Марии Плотниковой, жены издателя Ренэ Нотгафт или рисунке углем с Марии Ершовой ясно виден стиль модерн.

Будто опасаясь развенчать миф о Кустодиеве — «русском Рубенсе» и купеческой идиллии, в экспозицию не включили эксперименты советского периода. Такова большая картина «Большевик»: огромный человек с красным флагом, этакий мужицкий Гулливер, шагает по городу в потоке людишек обычного роста. Кустодиев не смог наблюдать весь процесс перековки разношерстной толпы в «единый советский народ», но предрек черты и трагические итоги такого поворота в истории.

Возможно, спонтанно он трижды изобразил молодого физика Петра Капицу, героя также не прибывшего в столицу двойного портрета с Николаем Семеновым, двух будущих нобелиатов, — среди персонажей картины «Праздник в честь II Конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого».

Еще в прежние времена, молодым, Кустодиев тяжело заболел, перенес несколько операций вследствие опухоли в спинномозговом канале и в 1910-х оказался в инвалидном кресле. Однако безошибочно уловил дух новой реальности с ее колебаниями от энтузиазма до скепсиса, от наивной веры до приспособленчества, безысходности, покорности судьбе.

Нам уже не узнать, какие мысли обуревали художника в красном Петрограде, когда рухнула вся прежняя жизнь с благополучием, добытым неустанным трудом сквозь боль и недуг. Успех сменился нищетой, построенную в милой глубинке усадьбу пришлось отдать местным жителям, успевшим ее погромить (строчка Блока «Сожгли у меня библиотеку в усадьбе» стала универсальной для русской интеллигенции). В биографическом разделе выставки есть поздние фото автора в мастерской (он писал в инвалидной коляске и в постели), в автомобиле с женой за рулем. Картина о торжестве Коминтерна писалась по свежим впечатлениям, когда в дни праздника Кустодиевы поездили по Петрограду. После безвылазного пребывания дома художник был ошеломлен стихией новых образов и красок. Такое потрясение увиденным он и захотел запечатлеть.

У Кустодиева была прекрасная зрительная память. Трудно поверить, что и многолюдные площади Петрограда, и сценки из жизни ушедшей Руси, в 1920-е вошедшие в моду, он изображал с опорой на воспоминания. Насколько этот мир, преломленный фантазией, соответствует реальному, можно лишь гадать. Ясно одно: смотреть такие «веселые картинки» нужно с вниманием к деталям, с учетом иронии, а то и сарказма, скрытых за столь жизнеутверждающей манерой.

.jpg)

Б.М. Кустодиев. Портрет жены художника Ю.Е. Кустодиевой с дочерью Ириной. Сайт Третьяковской галереи

Между тем

Самым безлюдным оказался на выставке зал, посвященный семье, которая много значила для рано осиротевшего Кустодиева. Жена стала ему опорой в трудные моменты, именно ей пришлось принять судьбоносное решение, когда мужа в 1916 году оперировали в Петрограде. Хирург предупредил о частичной парализации. И жена умолила оставить «живыми» руки, понимая, что без работы художник жить не сможет. Всем, что создано в дальнейшем, он был обязан своей Юлии — другу и музе. Большую поддержку оказал и брат Михаил. Инженер и летчик, он изобретал механизмы в помощь художнику-инвалиду. Искренностью подкупают изображения детей, Ирины и Кирилла Кустодиевых. Кажется, их отец почти сравнялся в сложнейшем искусстве детского портрета со своим кумиром Серовым.